Он родился на окраине древней Руси, получил блестящее образование, знал четыре языка и мог бы сделать карьеру в Москве или Византии. Но выбрал север и избрал путь просвещения — среди дикой природы и враждебных богов. Стефан Пермский стал первым, кто не просто крестил, а по-настоящему заговорил с народом коми на их языке — создав для этого особый алфавит. Мы поговорили о нетипичном святом с доктором филологических наук, главным научным сотрудником сектора фольклора Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН Павлом Лимеровым. В третье воскресенье мая, нынче — 18 мая, в Республике Коми отмечают День коми письменности — праздник в память о Стефане Пермском, который не только придумал уникальную азбуку, но и сумел переустроить мир северного народа.

«Нахрапистый святой»

Марина Сизова, «АиФ-Коми»: Павел Фёдорович, что мы знаем о жизни Стефана Пермского до того, как он стал миссионером? Какими были его детство, образование, выбор пути.

Павел Лимеров: Есть один источник сведений о Стефане Пермском – это «Слово о житии святого отца нашего Стефана, епископа Пермского», написанное в конце XIV – начале XV вв. монахом Троицкого монастыря Епифанием Премудрым. Этому Житию можно доверять, поскольку сам Епифаний знал Стефана лично и немало с ним беседовал.

Павел Лимеров: Есть один источник сведений о Стефане Пермском – это «Слово о житии святого отца нашего Стефана, епископа Пермского», написанное в конце XIV – начале XV вв. монахом Троицкого монастыря Епифанием Премудрым. Этому Житию можно доверять, поскольку сам Епифаний знал Стефана лично и немало с ним беседовал.

Конечно, биография Стефана строится по принятым в житиях «прописям», то есть по житийным штампам, в них много цитат из других житий и священных книг, но в целом биография Стефана восстанавливается достаточно уверенно. Всё, что происходило со Стефаном в Вычегодской Перми описано в его Житии.

Так, Стефан родился в Устюге, граничившем с пермскими землями, и, скорее всего, знал пермский язык. Есть даже легенда о том, что его мать была пермянкой.

Он с детства отличался от других детей «скоростью постижения смыслов» и уже с семи лет помогал прислуживать в храме, где дьяконом был его отец.

В возрасте 20-25 лет Стефан постригается в монахи в Ростовском монастыре во имя Григория Богослова. Этот монастырь или Братский затвор был скорее учебным заведением, прообразом университета, и здесь Стефан изучал греческий язык, чтобы в подлиннике читать византийские богословские труды, эллинскую философию.

По тем временам Стефан получил лучшее образование и мог бы построить блестящую духовную карьеру. Ему были открыты двери и в Москву, и на Афон, в Византию, но он выбрал Север и поехал в дремучие леса просвещать язычников.

– Итак, ростовский монах Стефан Храп стал первым епископом Пермским. Степан — Стефан. Но почему к нему пристало прозвище Храп?

– При рождении его нарекли во имя мученика Стефана перводиакона, причём после принятия монашества крещальное имя не поменялось. Что касается прозвища Храп, то оно вызывает некоторое негодование Епифания, что Стефана «Храпом называли».

В словаре Даля «храп» имеет значение «нахал, наглец, буян». Взять «нахрапом», значит, взять силой. Так что прозвище Стефана, скорее всего, было дано ему недоброжелателями. А как иначе: сын какого-то безродного клирика из приграничного городка со странным названием Устюг вдруг вошёл в ближний круг Великого князя, высших иерархов Церкви, стал епископом – конечно, ему завидовали и объясняли это «нахрапистостью», «наглостью», а не талантом.

Впрочем, прозвище Храп можно толковать и иначе: мы же не знаем, что доподлинно означало это слово именно в то время. Да, Храпом его называли, но ведь «нахрапистость» в делах веры – это усердие в деле духовного просвещения. А лично у него в чём она проявлялась – в том, что он всю жизнь, с младенческих ногтей буквально, стремился к знаниям, несмотря на препятствия.

Знание четырёх языков (русский, славянский, и два греческих) на Руси в то время было редкостью, так что Стефан по праву считался одним из самых образованных людей своего времени, даже не выходя за ворота монастыря. А он изучал ещё и пермский язык, да ещё и составил азбуку и перевёл на этот язык литургическую литературу! Вот в чем его «нахрапистость».

О крестителе – циклы легенд

– Много ли сохранилось преданий или легенд, связанных с его именем?

– Их записано достаточно много. Надо отметить, что коми, пожалуй, единственный европейский народ, у которого есть циклы легенд о своём крестителе. Ни об одном из других крестителей – Владимире, княгине Ольге их нет, пожалуй, только о святом Патрике, крестившем ирландцев, записано несколько легенд.

Есть два типа текстов. Одни рождались в церковной среде, в христианской традиции. Например, легенды о том, как Стефан рубил священную берёзу, или легенды с распространённым христианским мотивом ослепления, когда язычники, нападающие на святого, ослепли.

А есть ещё легенды народные, например, когда святитель проплывал перекат, бурлила вода, и он говорил: «Остановись, порог!» Бурление прекращалось, и он, минуя это место, называл его «Кось», что значит порог по-коми, так называется и деревня Кось. Стефан плыл по реке на камне, преобразуя языческое пространство в христианское. Поэтому есть легенды о плавании Стефана на Выми, Вычегде, Мезени и даже на Каме.

На Выми когда-то бытовали эпические сказания о подвигах Стефана, к сожалению, записали их уже поздно, почти на излёте. В 1920-е гг. Павел Доронин записал ряд легенд о единоборствах Стефана с языческими тунами (колдунами – прим. Ред.), вроде Ошлапея (от слова «ош», которое переводится с языка коми как «медведь». - Ред.). Распространены легенды о том, как Стефан крестил чудь, а она закапывалась в землю. Так что в фольклоре коми образ Стефана поистине эпичен, он есть у всех групп коми и даже у коми-пермяков.

– Имел ли Стефан какое-то отношение к крещению коми-пермяков?

– Коми-пермяков крестил Иона Пермский. Но по коми-пермяцким легендам, да и в народном сознании, крестителем является как раз Стефан Пермский. В целом же в Пермском крае Стефан даже более почитаем, чем в Коми.

– Какова была реакция местного населения на его проповеди и деятельность? Из его жизнеописания известно, что Стефан столкнулся с ожесточённым сопротивлением язычников: «сей Стефан много зла пострадал от неверных пермян… озлобление, роптание, хухнание, хуление… и поношение».

– Я уже говорил, что Житие строится по определенным шаблонам-прописям. Вот и язычники в житийной литературе должны быть по определению злодеями, «сыроядцами», чуть ли не людоедами. Но как только язычники принимают крещение, все сразу же меняется, и они становятся добрыми христианами. Как было на самом деле мы можем только догадываться. Правда в том, что за три года ему удалось крестить достаточно много человек, чтобы учредить новую, Пермскую епархию.

– Как ему удалось преодолеть страх, непонимание и донести свою веру?

– Вот в этом то и заключается особенность миссии Стефана Пермского. Мы как-то привыкли полагать, что в средние века люди были такими же, как и мы, жили в подобных же поселениях.

На самом деле, пермяне-коми в то время были по преимуществу охотниками, а охотничьи сообщества живут иначе, чем те, которые занимаются земледелием. Если земледельцев кормит земля, то чтобы её обрабатывать, нужно много людей. Охотничья культура зависима от леса, поэтому, чтобы прокормиться, необходимо, чтобы один охотник был на сто квадратных километров пространства. Поэтому численность охотничьего народа не увеличивается или увеличивается до определенного количества, а затем снова убывает из-за каких-то болезней или лесных войн. Природа как бы сама регулирует количество охотников. Поэтому численность населения нашей с вами пармы был очень невелика.

Коми жили родами в небольших поселениях по всей территории тайги-пармы, а это тысячи километров, но их надо было собрать каким-то образом, чтобы хотя бы начать проповедовать. В этом-то и феномен чуда, явленного Стефаном. Ему удалось собрать этих разбросанных на сотни вёрст друг от друга людей, убедить их принять христианство, и даже изменить образ жизни.

Ведь только со времени Стефана Пермского начинают появляться поселения нынешнего формата – деревни, села и т.п. Не случайно в коми-пермяцких легендах говорится о том, что коми – это те, кто принял веру и перешел жить в избы, а те, кто не принял – остался чудью, жил в землянках, в них себя и захоронил.

– Известно, что он безжалостно разрушал языческие святыни. В этом акте было только религиозное рвение, или ещё и стратегическая жесткость?

– Может и разрушал. Все проповедники христианства этим занимались, чтобы показать величие христианского Бога. Но если говорить о Житии Стефана, то всё, что говорится о разрушении кумирниц, — это цитаты из Библии, точнее, из Второзакония Моисея.

Святой-интеллектуал

– Каким человеком был Стефан на самом деле? Есть ли в источниках что-то, что позволяет нам почувствовать его живого — с характером, с эмоциями?

– Стефан представляет собой особый тип святого подвижника. Это тип образованного святого-интеллектуала, каких в сонме русских православных святых почти нет. Поэтому Епифаний сравнивает его с Константином-Кириллом, создателем славянской письменности, а их обоих с апостолом Павлом. Епифаний подчеркивает в его образе такие черты, как стремление к знаниям, проявившееся уже в самом раннем его возрасте. Иными словами, Стефан с детства выбирает путь к Богу через знание. Как отметил спустя 500 лет Каллистрат Жаков, этот путь самый трудный. Ну и главная черта характера Стефана – это стремление не к личному спасению, как у многих подвижников, а спасение целого языческого народа.

– Он ведь умер своей смертью, известно, где находятся его мощи?

– Он умер в Москве 26 апреля (9 мая н.с.) 1396 года. Стефан прибыл в Москву по служебным делам, и, очевидно, в пути заболел. Погребён он был в великокняжеской усыпальнице храма Спаса-на-Бору в Кремле – большая честь по отношению к простому монаху, каким был Стефан, и это говорит о том, что он уже при жизни признавался святым подвижником. Не случайно ведь Епифаний, в то время работавший над Житием Сергия Радонежского, откладывает этот труд и принимается за составление Жития Стефана Пермского. После революции храм был разрушен, и долгое время считалось, что мощи Стефана утеряны.

Но вот в последние годы московскому священнику отцу Владимиру было разрешено провести раскопки на территории бывшего храма и, как он утверждает, он обнаружил среди многих останков мощи Стефана. Он в этом убеждён, поскольку, как он сам мне говорил, эти мощи благоухали. Но всё это остается в области гипотезы, поскольку нужна ещё генетическая экспертиза, а с этим сложно.

Главное чудо — коми азбука

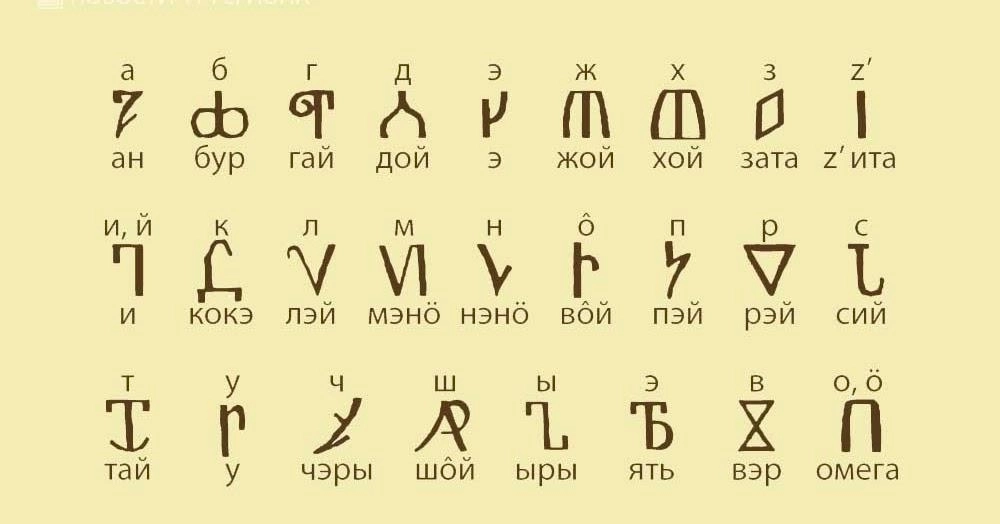

– Ежегодно в Республике Коми проходит «День коми письменности» (третье воскресенье мая), посвящённый памяти Стефана как создателя первой коми азбуки. Как Стефан Пермский разработал древнепермскую письменность. Как ему это удалось? На чём он основывался, и что послужило образцом?

– Азбуку – анбур – Стефан изобрел в 1372 году. Тогда же начал переводить на пермский-коми язык богослужебную литературу и литургию. Мы как-то привыкли думать, что создать действующий алфавит для народа – это просто. Взял, придумал какие-то значки и готово. На самом же деле составить азбуку – это немыслимый подвиг. Нам даже в голову не приходит, какой это труд, а ведь в древние времена создателей азбук приравнивали к богам. Действующих алфавитов во всей человеческой истории составлено считанное количество. Какие-то из них исчезли, какие-то работают только в пределах своего языка, как, к примеру, армянский или грузинский.

Стефановский алфавит, между прочим, применим к любому языку, то есть он «работает» до сих пор. На самом деле, это и есть главное чудо святого Стефана Пермского. Он до сих пор приспособлен к фонетике коми языка, так что можно легко перейти с кириллицы на анбур. Более того, анбур эффективен и для других языков: на нём можно писать и читать что на русском, что на удмуртском – да на каком хочешь.

Мы провели такой эксперимент. Журнал «Арт» совместно с центром «Ыбица» и Коми республиканской типографией выпустили книгу с чистыми листами, на которых каждый мог написать что-нибудь древнепермскими буквами. Книгу так и назвали – «Твои письмена», потому что каждый из пишущих как бы присваивает анбур себе, приобщается к древней культуре. Писали на русском, коми, на шведском, английском, французском – и получалось.

– Какие тексты он перевёл на коми язык?

– Стефан переводил служебную литературу. Это достаточно большой объём книг, и трудно представить, как один человек смог столько сделать. Но, что совсем непонятно, почему и кем это было позволено. Дело в том, что, начиная примерно с VI-VII вв. в церковной жизни установился так называемый догмат триязычия. Согласно этом догмату священными языками, на которых следовало бы проводить богослужение были объявлены только три языка: греческий, латынь и иудейский. На этих языках была сделана надпись «Иисус Христос Царь Иудейский» на кресте, на котором распяли Христа.

Перевод служебных текстов на народные языки считался еретическим деянием и сурово наказывался. К примеру, в Англии современника Стефана оксфордского профессора Джона Уиклифа, переводившего на английский некоторые главы Библии, мало того, что осудили, после смерти его эксгумировали и сожгли как еретика. По этой же причине миссия Константина (Кирилла) и Мефодия по созданию славянской письменности вызвала негативную оценку современных им церковных иерархов, и только вмешательство папы римского Адриана позволило включить славянский язык в состав литургических языков. Это, пожалуй, единственный случай в средневековой христианской истории, не считая миссии Стефана Пермского. Так что благодаря Стефану Пермскому коми язык в XIV в. стал пятым литургическим языком в Европе.

– Это круто! А сохранились ли до наших дней какие-либо оригинальные рукописи Стефана? Где их можно увидеть — в музеях, библиотеках, монастырях?

– К сожалению, сохранились только надписи анбуром на иконах, по легенде сделанные самим Стефаном. И ещё раз, к сожалению, до наших дней дошла только икона «Зырянская Троица», две других иконы были утеряны. Долгое время анбур использовался русскими книжниками в качестве тайнописи, на анбуре они делали пометки в рукописных книгах. Эти рукописи постепенно выявляются, но, видимо, ещё ждут своего часа.

Кирпичик в строительстве Российской империи

– Как миссия Стефана повлияла на включение коми в состав Русского государства? Была ли это просто религиозная работа — или политический мост?

– Долгое время деятельность Стефана воспринималась чисто как политическая акция по включению Пермских территорий в состав Московского княжества. В 1920-е гг. коми-пермяк Игнатий Мосшег, эмигрировавший в Финляндию, придумал версию «кровавого крещения» коми людей, а само крещение представил как метод закабаления коми народа московским режимом. Но мне кажется, эта версия просто не имеет смысла. Если коми-пермяне по летописи целовали крест на верность московскому князю ещё за пятьдесят лет до Стефана и исправно платили подати, а главный волхв Пермской земли, Пам, назван Епифанием «сотником», то есть был наместником Великого князя на этой земле – то какой смысл их убивать?

Конечно, с точки зрения Стефана его миссия имела значение именно спасения народа пермян из тьмы язычества накануне конца света. Чтобы в грядущем конце света пермяне-коми предстали перед Богом христианами. Может быть, для нас современных это кажется наивным, но в то время ещё не знали неверия в Бога. Есть и другая сторона крещения. Значение созданной Стефаном Пермской епархии и в том, что она обозначила территориальные и лингвистические границы Перми. Это были уже не просто пермские земли, но религиозно-административная территория со своим внутренним устройством. Ни один народ не входил в состав Руси-России так: со своим языком и легитимной территорией. По сути, присоединение Перми стало первым и очень важным, если не главным, кирпичиком в строительстве Российской империи.

Ен, то есть Бог

– Что сегодня говорят историки, лингвисты и богословы о Стефане? Есть ли открытия, которые по-новому раскрывают его образ?

– В 2000-х гг. вышло достаточно много интересных исследований в области стефановедения. Прежде всего, это исследования лингвиста Вадима Понарядова в области стефановской азбуки, ряд статей и монография историка Александра Котылева «Учение и образ Стефана Пермского в культуре Руси / России XIV - XXI вв.», работы Бориса Морозова о числовой символике анбура. В последние годы появились новые работы исследователей поэтики Жития Стефана Пермского. Очень перспективными надо полагать исследования Александры Духаниной в области текстологии. В прошлом году Музей имени Андрея Рублёва издал коллективную монографию «Святитель Стефан Пермский». Авторы разные, москвичи и наши. Эта, просто огромная, книга интересна уже тем, что в ней сконцентрированы и новейшие исследования в стефанистике, а также все репродукции большинства известных икон Стефана Пермского. Презентации книги проходила на ВДНХ в день коми письменности.

– Что нового вы лично узнали о Стефане Пермском в последние годы?

– Свои статьи о Стефане Пермском я не считал, не помню сколько их, много. В 2008 году в московском издательстве «Наука» вышла моя монография «Образ Стефана Пермского в письменной традиции и в фольклоре народа коми», я в ней попытался рассмотреть переход образа Стефана из древнерусской письменной традиции в фольклор коми. Потом была докторская диссертация по этой теме. В 2023 году вышла моя монография «Нарративы христианизации в формировании коми литературной традиции». В ней я рассматривал вопросы эволюции и наследования сюжета христианизации коми от древнерусских литературных памятников к фольклорным нарративам и художественным произведениям коми литературы нового времени. Много места посвящено мифологических реконструкциям, поскольку это тот пласт культуры, который после Стефана был преобразован.

– Как считаете, какой образ Стефана Пермского больше живёт в народной памяти — святого, учителя, «русского завоевателя» или культурного реформатора?

– В разные эпохи Стефан воспринимался по-разному. Для дореволюционных коми крестьян он однозначно был не просто святым, но и богом. Есть фольклорные тексты, где на вопрос кто такой Стефан Пермский информант отвечает: «Ен», то есть Бог. В советское время стала актуальной политическая тема в деятельности Стефана, в ущерб духовной и просветительской составляющей. Опять же, возник миф «кровавого крещения». В 1990-е годы с одной стороны возрождался положительный образ Стефана, как просветителя коми, а с другой – миф о кровавом крещении и уничтожении исконной коми культуры получил новую подпитку. К 1990-е – начале 2000-х кипели нешуточные споры в интернете о деятельности Стефана. Даже и сейчас к Стефану отношение неоднозначное, хотя эти жуткие споры вроде утихли.

От Стефана Пермского до Грена. Где хранятся раритеты коми письменности

От Стефана Пермского до Грена. Где хранятся раритеты коми письменности  Владимир Уйба подписал указ о введении Дня коми языка и письменности

Владимир Уйба подписал указ о введении Дня коми языка и письменности  Устроивший дебош в храме Стефана Пермского в Ухте арестован

Устроивший дебош в храме Стефана Пермского в Ухте арестован  В Коми отметят 625-летие блаженной кончины святителя Стефана Пермского

В Коми отметят 625-летие блаженной кончины святителя Стефана Пермского