Их называли «рогатой дивизией», «северными танками», «полярным экспрессом», «заполярной кавалерией» и ласково «наши олешки». Они не ржали, не фыркали, не поднимали шума – и даже раненые молча продолжали тянуть сани.

В самые тёмные и холодные дни войны в Заполярье, когда техника бессильно вязла в сугробах, а мороз сковывал дыхание, на передовую выходили они – северные олени, ведомые каюрами. Вместе с ними шли тысячи бойцов оленно-транспортных батальонов – уникальных подразделений Красной Армии, ставших настоящим символом мужества, стойкости и изобретательности.

Уникальная фотовыставка «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья» открылась в эти дни в Москве, в постоянном представительстве Республики Коми при президенте РФ. На ней представлены 30 фоторабот: ценных архивных фотоснимков и карт, воспоминаний бойцов, выдержек из документов и писем военных лет.

«Рогатая» армия

Собрать оленей на войну – это было секретное постановление, принятое Госкомитетом обороны СССР за подписью Сталина в ноябре 1941 года.

Мобилизовать оленей, упряжки и каюров предписывалось из северных регионов: под призыв попали Коми АССР, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий национальный округ.

Так началась история боевой «рогатой армии» – уникального воинского соединения, которому не было равных в мировой практике.

Карельский фронт, где воевали оленьи батальоны, остался единственным участком границы СССР, который врагу так и не удалось пересечь.

Это была территория, где война шла по своим законам: мороз до минус 50, бескрайняя тундра, постоянный сумрак, отсутствие дорог. Туда и направлялись тысячи северных оленей — вместе с их каюрами: коми, ненцами, саамами, манси.

Масштабы мобилизации поражают. Только из Коми АССР на фронт было направлено 4 тыс. оленей, 800 нарт и 800 каюров. Из Ненецкого округа — 6 тыс. оленей, 1200 упряжек и 600 проводников.

Всего было мобилизовано более 10 тыс. животных, около полутора тысяч каюров. Их путь к линии фронта был настоящим испытанием — до двух тысяч километров под вой метелей, в условиях, где даже пища замерзала в котелках.

«Первое испытание, выпавшее новобранцам, переезд по железной дороге на фронт. Для оленей, привыкших к свободе, тесные вагоны были невыносимы. Каюры рассказывали, как ослабли в пути их подопечные, отказываясь от еды. И когда поезд подъехал к фронту, четверть оленей уже погибла. Это была трагедия. Для коренных народов олень — друг, брат, защитник, кормилец и главная ценность. На фронте «рогатых новобранцев» встретили с недоверием, но оно вскоре сменилось большим уважением,» – рассказывает руководитель филиала ГРДНТ им. В. Д.Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова.

Зачем армии были нужны олени? Их использовали ещё в Советско-финскую войну 1939-1940 гг. И тогда уже было ясно: никакие грузовики и даже лошади не справлялись с суровыми условиями Крайнего Севера так, как олень. Его копыта не проваливались в снег, он не требовал фуража, сам находил ягель под метровыми пластами льда.

Олени несли сани с грузами, раненых, миномёты, провизию.

И главное — они были бесшумны! По свидетельствам фронтовиков, олени не впадали в панику даже под артиллерийскими обстрелами и бомбёжками. И они не сдавались, даже когда техника замерзала. Спокойные, молчаливые, выносливые — они были незаменимыми.

Инициатором и организатором создания оленьих транспортов непосредственно на фронте стал военный ветеринарный врач 1-го ранга Дмитрий Тульчинский (оставил около 120 фотоснимков работы этих подразделений на Карельском фронте).

Олень Яша на войне

Есть кадры, которые остаются в истории навсегда. Один из таких представлен на выставке – это легендарная фотография «Олень Яша на войне» Евгения Халдея, которую он снял в 1941 г. Олень рядом с изломанным деревом под серым небом Мурманска. Изогнутый ствол дерева, снежная мгла – всё в этом снимке говорит о войне без слов. Два образа – жизнь, данная природой, и жизнь, оборванная, загубленная войной… Этот кадр стал символом стойкости, жизни, которую нельзя уничтожить.

Олень Яша – настоящий участник войны.

Осенью 1941 г., во время одного из налётов на Мурманск, из леса к бойцам вышел контуженный олень. Он шатался, с трудом дышал, но не пытался спрятаться – просто стоял и смотрел на людей.

Солдаты его приютили, накормили, назвали Яшей.

Он таскал сани, подвозил еду и патроны, а зимой служил живым щитом от холода в палатках.

Фотограф Евгений Халдей запечатлел его не просто так. Он уже знал эту историю и хотел, чтобы весь мир увидел, как даже природа встала на защиту Родины. Он снял Яшу на фоне выжженного леса и позже дополнил кадр в своей лаборатории: наложил изображения британских истребителей Hawker Hurricane, добавил дым и всполохи взрывов. Фотография приобрела новый драматический уровень – и стала символом стойкости и трагизма.

Когда закончилась война, Яшу решили отпустить обратно в тундру. Он молча стоял у края деревни, когда машины с солдатами начали уходить. И вдруг – бросился за ними, – не хотел уходить от тех, с кем делил тяготы войны. Яша несколько километров бежал за грузовиками, пока не упал от усталости. Его подлечили и снова выпустили в лес. Говорят, он прожил потом ещё несколько лет в родных краях.

Для фронтовиков Яша – это не просто образ, это память о товарище. О молчаливом друге, который, как и они, не выбирал, идти на войну или нет. Он просто шёл рядом. До конца.

Каюры на передовой

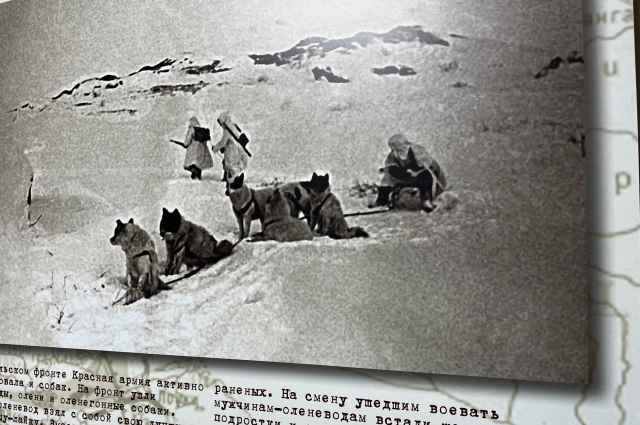

На выставке можно прочитать воспоминания бойцов, где слово «каюр» звучит как синоним героя. Эти люди были не просто погонщиками. Они были солдатами. Ютились в снежных ямах, укрытых плащ-палатками. Спали в меховых мешках. Ели то, что найдут. О тепле (дровах) можно было только мечтать. Олени рядом терпели те же лишения. Вместе с ними несли службу и собаки – оленегонные лайки. Они сопровождали упряжки, находили дорогу, сторожили стада, доставляли донесения. Каждая упряжка – маленький передовой отряд.

На один батальон приходилось до нескольких тысяч оленей. Их нужно было кормить, пасти, защищать. Но каюры знали: без их четвероногих бойцов фронт бы не выстоял.

Превращая полярную ночь и бездорожье в союзников, бойцы-оленеводы участвовали не только в снабжении. Они шли в разведку, проводили наступательные операции.

Одно из имён: старшина Меркурий Канев – уроженец села Сизябск Ижемского района, все годы войны служил в 31-й оленно-транспортной бригаде 14-й армии Карельского фронта. Ходил в разведку в тыл врага, выполнял сложные задания. Весёлый, решительный, вдохновляющий. Его командир, полковник Владимир Соловьёв, отзывался о нём с теплом: «Такого не забудешь, хочется иметь рядом такого товарища!» Канев был награждён орденами Красной Звезды и Славы III степени, двумя медалями «За отвагу». После войны больше двух десятков лет работал председателем сельсовета, его имя носит одна из улиц родного села.

Сохранились воспоминания стрелка Первого оленьего транспортного батальона Филиппа Филиппова: по его словам, фашисты поначалу не обращали внимания на оленьи упряжки, «решив, что это ездят туда-сюда крестьяне-оленеводы», пока не поняли, что это боевые вылазки. «И после этого стало небезопасно курсировать даже в тёмное время», – вспоминал он.

«Рогатая дивизия» стала мишенью. Но именно тогда – и легендой.

Боец Ефим Горбунов рассказывал, как его группа в 1942 г. уничтожила немецкий аэродром в Петсамо: «Для нападения выбрали самую тёмную пору. Мела сильная позёмка. Бойцы в белых халатах. Оленей не слышно. Это не лошадь, которая неожиданно может заржать и испортить всё дело. Подобрались незаметно, переждали, пока фашисты улягутся, а потом внезапно налетели. Уничтожив охрану, взорвав самолёты и склад горючего, растворились в снежной круговерти незаметно, как и нагрянули. Попробовали нас догонять, да куда там!»

Все командиры отмечали: в условиях, где не пройти ни на танке, ни на лыжах, только олень способен двигаться вперёд.

Морской десант на оленьих упряжках

Боевые олени участвовали даже в морских операциях.

Во время Мурманской наступательной операции в районе мыса Пикшуев, вместе с морпехами высадился оленно-транспортный взвод: 22 каюра, 200 оленей и 75 нарт.

Это было как чудо. «Когда нарастал натиск врага, и всё больше было раненых, помощь пришла… в виде оленьих упряжек, которые впервые в практике морских десантов Военный совет флота решил использовать для эвакуации раненых... Погонщики – коми, саамы и ненцы – без слов понимали, что им нужно делать», — удивлялся капитан Борис Косач.

Оленбатальоны эвакуировали тяжелораненых. Более 10 тыс. человек были спасены благодаря им! Раненого укладывали в спальный мешок, накрывали меховым одеялом, привязывали к нарте. Это спасало от холода и от смерти.

Олени помогали и авиации: подвозили топливо и боеприпасы, а каюры — искали сбитых пилотов в лесах.

Их вклад особенно ярко проявился в октябре 1944 г. в Петсамо-Киркенесской операции. Бойцам-оленеводам удавалось зайти до 500 км в тыл врага! Место было и подвигам: ездовой Антон Марков вывел из-под пулемётного и миномётного огня 26 упряжек оленей.

Рассказывается на выставке и о том, как во время рейда в район Киркенеса 31-я лыжная бригада пересекла болотистые земли северо-восточной Норвегии и вышла в тыл врага.

Местные жители были в изумлении: «Неужели у вас танки?». Ответ был кратким: «Вот они, наши танки», — и рукой показывали на оленей.

Бессмертный аргиш

29 октября 1944 г. началась демобилизация оленеводов. Домой шли долго. Несколько месяцев. Не все олени вернулись. Но память о них – осталась.

Сегодня по инициативе музеев и исследователей проходят выставки, снимаются фильмы, появляются памятники.

Школьникам рассказывают: Победа – это не только танки. Это ещё и олень Яша. Это – аргиш – караван из оленьих упряжек, это путь (и жизненный в том числе), это символ народов Севера. Символ стойкости.

И в вечной памяти войны остаются не только фамилии героев, но и отпечатки копыт в снегу великой истории.

Как писали в стихах (Александр Алшутов «Баллада об оленьем батальоне», 1963 г.): «Не сказка это и не сон – не ради славы и почёта ушёл олений батальон…».

ПАМЯТЬ

- В Нарьян-Маре с 2012 года стоит бронзовый памятник, изображающий бойца с оленем и собакой на фоне полярного солнца. Он посвящён жителям Ненецкого автономного округа, сформировавшим пять оленно-транспортных эшелонов.

- В августе 2015 г. памятник воинам-оленеводам открыт в деревне Новикбож Усинского района. На памятной плите изображены два воина-оленевода, сидящие на нартах с хореем и Красным знаменем. Этот памятник стал первым в Республике Коми, посвящённым оленно-транспортным батальонам. На фронт из Новикбожа ушли 190 человек, 120 не вернулись. В 2022 году здесь же создан музей-макет «Северный путь: Дорога к Победе», ежегодно проходят военно-исторические реконструкции событий военных лет.

- 9 мая 2016 года в селе Ижма Коми республики был создан мемориал с поименным списком участников оленно-лыжного батальона.

- 9 декабря 2020 года в Мурманске установлен памятник, изображающий оленевода с упряжкой из трёх оленей и бойца с лыжами и собакой. Мемориал стал символом признания вклада коренных народов Севера в защиту Кольского Заполярья.

- Виртуальный музей создан при участии Мурманской и Архангельской областей, НАО и Республики Коми. Музей представляет статьи, биографии, фотографии и фильмы, посвящённые подвигу батальонов и вкладу коренных народов Севера в Победу.

- Финно-угорским культурным центром в 2020 году создан масштабный проект «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья», который включает выставочную экспозицию «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья» и одноимённый информационно-презентационный буклет.

- Дом дружбы народов РК и реготделение Ассамблеи народов в этом году решили создать диораму Оленной армии и объявили конкурс дизайн-проектов.

ЦИТАТЫ

«С горы на гору, по отвесным спускам, через глубокие котлованы, наполненные снегом, летят олени — северный экспресс — самое быстрое средство передвижения в этих широтах».

Из репортажа Константина Симонова «По оленьим тропам», опубликованном в газете «Красная Звезда» 24 мая 1942 года.

«Каждая оленья упряжка управлялась одной вожжой, идущей к передовому оленю, и хореем — длинным деревянным шестом. В грузовую нарту запрягались три олена, в легковую — четыре. Для перевозки грузов за легковой нартой привязывались 3-4 грузовых нарты с запряженными санями. Такое построение называлось райдой и управлялось одним оленеводом. Средняя нагрузка на одну нарту составляла 150 кг, при благоприятных условиях нагрузка достигала 250 кг. Подразделения из райд совершали суточный переход в пределах 25-35 км. Форсированным маршем оленьи райды могли пройти до 80 км. Нарты, идущие с грузом, в основном двигались шагом, сохраняя темп движения — 5-6 км в час».

Из материалов выставки «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья»

Материал подготовлен совместно с Финно-угорским культурным центром – филиалом Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова

«Братик звал на помощь». Кто ответит за гибель ребёнка под монументом ВОВ

«Братик звал на помощь». Кто ответит за гибель ребёнка под монументом ВОВ  Главу села в Коми, где памятник ВОВ убил девочку, наказали трудом

Главу села в Коми, где памятник ВОВ убил девочку, наказали трудом  Коми продолжит помогать городу Ровеньки в ЛНР

Коми продолжит помогать городу Ровеньки в ЛНР  Умерла последняя участница Великой Отечественной войны в Эжве Сыктывкара

Умерла последняя участница Великой Отечественной войны в Эжве Сыктывкара  102 года как один. В Коми вручили награды участнице ВОВ

102 года как один. В Коми вручили награды участнице ВОВ